PEAU D’ÂNE –

LA FÊTE EST FINIE

Conception et mise en scène Hélène Soulié

Texte Marie Dilasser en collaboration avec Hélène Soulié

Création automne 2023

Quand on se réveillera dans 50 ans on veut des espèces en voie d’apparition et des belles relations inter-espèces, et de parenté, et des belles relations amoureuses évidemment. Quand on se réveillera dans 50 ans, on veut que tout soit nickel. Compris ?

CREDIT PHOTO : © Marc Ginot

En juin dernier, alors que des milliers de personnes se mobilisent, s’allient pour prendre la parole sur les violences qu’elles ont endurées enfant, que des récits (jusqu’alors considérés comme des fables ?) nous parviennent, l’idée d’adapter Peau d’âne au regard de ce qui se trame aujourd’hui s’impose.

Le conte troué par le réel, par l’actuel, s’impose de lui-même.

S’ensuivent les premières questions : comment écrire Peau d’âne aujourd’hui ? Qui est Peau d’âne aujourd’hui ? Les enfants d’aujourd’hui connaissent-ils cette fable ? Quelle empreinte notre époque pourrait-elle laisser dans ce conte ? Qu’est-ce que le conte nous raconte d’aujourd’hui ?

Très vite, nous savons que nous voulons nous adresser aux enfants et aux adultes. À la fois, parce que le conte porte en lui-même cette possibilité d’adresse universelle, mais aussi parce que le sujet implique en lui-même la question de la place des enfants et des adultes, et leur relation dysfonctionnelle.

L’idée germe donc de faire une œuvre à double lecture : Peau d’âne-La fête est finie, et de créer une grande forme tout public et familiale à voir à partir de 9 ans (CM2).

Avec acidité et humour, et en reprenant les éléments iconiques du conte de Perrault ou de l’adaptation qu’en fit en son temps Jacques Demy (l’âne qui crotte des pièces d’or, l’absence de mère, le cake d’amour, la demande en mariage, les robes couleur du temps, de lune…), nous tissons une fable d’aujourd’hui, une histoire où les jeunes filles sortent du silence et s’allient pour prendre possession de leur corps et de leur vie.

DISTRIBUTION

Conception et mise en scène

Hélène Soulié

Texte

Marie Dilasser en collaboration avec Hélène Soulié

Assistante mise en scène

Chloé Bégou

Avec

Lory Hardel

Claire Engel

Lenka Luptakova

Nathan Jousni

Fanny Kervarec ou Ambre Sola Shimizu (en alternance)

Julien Testard

Scénographie

Emmanuelle Debeusscher – Hélène Soulié

Création vidéo

Maïa Fastinger

Création lumière

Juliette Besançon

Composition musicale

Jean-Christophe Sirven

Création costumes

Marie-Frédérique Fillion

Perruque et maquillage

Marie-Frédérique Fillion et Jean Ritz

Régie lumière – vidéo

Emilie Fau, Jyotis Calvez

Régie son – vidéo

Guillaume Blanc

Régie plateau

Emmanuelle Debeusscher, Marion Koechlin

Régie générale

Marion Koechlin

Direction des productions :

Olivier Talpaert

Nathalie Untersinger

Diffusion :

Caroline Namer

PRODUCTION

Production

Cie EXIT

Coproduction et partenaires

Théâtre Nouvelle Génération – CDN Lyon, Le parvis – scène nationale de Tarbes, Scène nationale du Sud Aquitain – Bayonne, Théâtre Jean Vilar – Montpellier, Domaine d’O – Montpellier, Communauté de communes du Mont-Saint-Michel, Saison Culturelle Cazals-Salviac, La chartreuse – Centre national des écritures du spectacle – Villeneuve les Avignon, Théâtre du hangar – ENSAD – Montpellier

Avec le soutien de

la DRAC Occitanie (au titre des compagnies conventionnées), la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, la Direction Générale de la Création Artistique (Compagnonnage autrice et Fond de production), la Ville de Montpellier, Montpellier Agglomération Métropole, le Département de l’Hérault, le Fonds SACD Musique de scène, l’ADAMI, la SPEDIDAM, le Fonpeps, l’atelier des auteurs du Théâtre des treize vents – CDN Montpellier, le dispositif d’insertion de l’école du TNB, et le fond d’insertion pour jeunes comédien.nes de l’ESAD-PSPBB.

La compagnie remercie les ateliers décor de La Comédie de Saint-Étienne, et le Théâtre de l’Odéon – Paris.

Peau d’âne – La fête est finie est publiée aux Éditions Les solitaires intempestifs.

TéLéCHARGEMENTS

TRAILER

Marie Plantin – SCENEWEB, 15 octobre 2024

“Ce spectacle est un pavé dans la mare indispensable, un bouleversement qui donne à rire autant qu’à frémir, une révolution.”

Jean-Pierre Haddad – Blog culture du SNES-FSU / 19 octobre 2023

“Il faut aller voir “Peau d’âne – La fête est finie”, non pas pour collectionner une énième version du conte, encore moins pour faire diversion aux urgences sociétales mais pour prendre plaisir à la vivacité et à la force créatrice, subversive et réflexive de ce théâtre tellement en phase avec la sensibilité des jeunes générations.”

Bruno Fougniès – La revue du spectacle, 17 octobre 2024

“Peau d’âne – la fête est finie, un titre fort et déterminé pour un spectacle époustouflant de grâce et d’intensité.”

Yves Poey – de la cour au jardin, 22 octobre 2024

“Hélène Soulié nous propose une relecture on ne peut plus intelligente et pertinente du célèbre conte. (…) Ce spectacle maîtrisé de bout en bout en terme de totale réussite ne peut laisser personne indifférent.”

Nicolas Brizault-Eyssette – Un Fauteuil pour l’orchestre, 16 octobre 2024

“Il faut parler de l’impression énorme qu’offre ce spectacle avec ses costumes splendides, les maquillages, les effets splendides des décors… (…) Et si ça se trouve les fées existent ! Elles se nomment Hélène Soulié et Marie Dilasser.”

Sarah Franck – Arts-chipels.fr, 22 octobre 2024

“Peau d’âne-la fête est finie : Perrault sur le grill de la culture woke.”

“La vision unique produit des illusions bien pires que la double vision ou les monstres à plusieurs têtes.”

Donna Haraway

Ce qui m’intéresse profondément dans les écritures théâtrales d’aujourd’hui c’est la relation qu’entre- tiennent le réel avec la fiction, et dans mon travail de mise en scène : les possibilités nouvelles de récits qu’offre un réel dynamité ou contaminé par une fiction, ou vice-versa.

Peau d’âne est un conte qui m’accompagne depuis longtemps, depuis l’enfance. Et il exerce sur moi aujourd’hui, la même fascination qu’il exerçait sur moi enfant.

Je crois en connaître une vingtaine de versions. Il y a celles de Perrault, ou de Grimm qui sont les plus connues. Il y a l’adaptation cinématographique qu’en fit Jacques Demy qui domine aujourd’hui dans l’imaginaire collectif. Et puis il y a des versions bien plus anciennes, qui ont inspiré le Peau d’âne que nous connaissons aujourd’hui. Ce qui est fascinant lorsque l’on se penche sur ces différentes versions, c’est que si la trame est toujours plus ou moins la même, selon les époques le récit se recompose, mettant l’accent sur le père, l’enfant, la fée, l’âne, l’amour, la fuite… Et « la morale » de l’histoire, c’est à dire ce que l’on veut que les lecteurs ou auditeurs retiennent de l’histoire et qui tient généralement en une phrase, diffère elle totalement d’une version à l’autre.

Chaque version portant ainsi très fort l’empreinte de la période où elle est écrite, la fable nous renseigne sur un système de pensées propres à une époque.

En juin dernier, alors que des milliers de personnes se mobilisent, s’allient pour prendre la parole sur les violences qu’elles ont endurées enfant, que des récits (jusqu’alors considérés comme des fables ?) nous parviennent, l’idée d’adapter Peau d’âne au regard de ce qui se trame aujourd’hui s’impose. Le conte troué par le réel, par l’actuel, s’impose de lui-même.

S’ensuivent les premières questions : comment écrire Peau d’âne aujourd’hui ? Qui est Peau d’âne aujourd’hui ? Les enfants d’aujourd’hui connaissent-ils cette fable ? Quelle empreinte notre époque pourrait-elle laisser dans ce conte ? Qu’est-ce que le conte nous raconte d’aujourd’hui ?

Très vite, je sais que je veux m’adresser aux enfants et aux adultes. À la fois, parce que le conte porte en lui-même cette possibilité d’adresse universelle, mais aussi parce que le sujet implique en lui-même la question de la place des enfants et des adultes, et leur relation dysfonctionnelle.

L’idée germe donc de faire une œuvre à double lecture : Peau d’âne-La fête est finie.

C’est dans cette perspective que je convie l’autrice Marie Dilasser à travailler avec moi à l’écriture de la pièce. Ensemble nous élaborons la trame, le « story board », prenons en charge collectivement la dramaturgie. Nous avons ce désir partagé d’une écriture bicéphale, une écriture à quatre mains où nos sensations et nos réalités se confrontent, une écriture où le conte et le réel se rencontrent, un travail où dans le même mouvement le texte et le plateau ne se contentent pas de dialoguer, mais s’entremêlent, font corps, pour devenir autre, peut-être devenir monstre !

Parcourant les travaux de l’anthropologue Dorothée Dussy, et de la psychiatre Muriel Salmona, nous comprenons que la problématique de l’inceste ne réside pas dans le fait de pouvoir ou de savoir dire NON, comme le relaie beaucoup les fiches de prévention à destination des enfants. Effectivement pour elles, les enfants, et ce de tous temps, auraient toujours d’une manière ou d’une autre, nommé, mais ils ne sont pas entendus. Leur parole n’est pas traitée, relayée. Elle est silenciée. Et ce silence devient complice de l’acte et crée la permissivité de le commettre.

Qu’est-ce qui peut être entendu ? Comment nommer pour être entendu ? Comment créer l’espace de cette écoute ? Comment sortir de ce qu’elles nomment la « conspiration des oreilles bouchées » ?

Pour tenter de répondre à ces questions, nous choisissons de mettre en exergue les mécanismes et les situations qui viennent étouffer les paroles (silenciation, déni, incapacité à entendre, à voir, à admettre), puis nous cherchons comment enrayer ces mécaniques. Pour cela, nous faisons le pari, comme nous le souffle l’époque que nous traversons, que l’alliance des corps, des voix, des récits peuvent être des armes redoutables pour enrayer la machine, et qu’enfin la parole soit audible. Aussi, nous décidons que dans notre version de Peau d’âne, les jeunes enfants d’aujourd’hui (et de demain) sortiront du silence, imposeront collectivement leur voix pour prendre possession de leur corps et de leur vie, et pourront être entendues.

Nous choisissons d’habiter l’espace du théâtre pour raconter l’histoire que nous aimerions voir advenir. Une histoire qui donne du courage, offre des perspectives, et participe à l’émergence de nouveaux récits.

Exit donc les jeunes filles accablées et passives devant le malheur et n’ayant pour seule issue que de se marier avec un prince. Exit celles qui se martèlent ou se liment l’annulaire pour en épouser un autre. Exit le parcours initiatique de la jeune fille qui doit régler son complexe d’Œdipe. Exit l’idée de Freud selon laquelle les enfants victimes d’inceste seraient coupables, à cause de leur soi-disant perversité́ innée ! Exit l’idée qu’ils sont menteurs, ou manipulés par une mère vengeresse. Exit la morale à sens et responsabilité uniques de la fée des lilas : “On aime ses parents mais on ne les épouse pas !”

Dans notre conte, pas de bons, ni de méchants. Pas de héros, ni d’héroïnes.

Mais deux vies, dans des réalités et contextualités différentes. Deux vies que la filiation pourrait réunir, devrait réunir. Mais que finalement la filiation va détruire. Ici pas de roi et d’infante. Mais un père cou- pable, et une fille qui, telle une Antigone, prend les armes. Pas celles qui ensanglantent, percent et tranchent. Celles de la parole et de l’acte poétique qui révèlent, réparent, et rendent justice.

Peau d’Âne – La fête est finie, se construit en 3 actes :

- Peau d’Âne (acte 1), reprend le conte original, reconfiguré dans une famille d’aujourd’hui avec un papa, une maman, une enfant et sa peluche âne.

- La fête est finie (acte 2), fait basculer l’enfant dans un monde imaginaire, et dépeint un road-trip au réalisme magique, sorte de parcours initiatique où l’enfant découvre, au fil de ses rencontres avec d’autres personnages qui sont comme elle coincés dans des contes, sa propre histoire.

- Le Procès (acte 3), fait se confronter les différentes paroles autour de cette même histoire : la parole de l’enfant, celle du père, de la mère, aussi bien que celle de l’âne qui est devenu un sujet parlant mi humain-mi animal, celles de la belle au bois dormant et de la marâtre de Cendrillon qui sont devenues les alliées de l’enfant.

L’acte 1 se passe dans une maison contemporaine. Un cake d’amour cuit dans le four. Le papa est enthousiasmé par Le Roi Porc, le dernier livre de son auteur préféré Beltran qu’il va éditer. Une maman prétexte quelques courses à faire pour sortir. Elle ne reviendra pas. Un papa dit à l’enfant que sa maman l’a abandonnée. Même si le téléphone sonne souvent, que c’est peut-être la maman qui appelle, l’enfant n’a pas l’opportunité de lui parler. Alors elle joue et parle avec son âne : une peluche-espion qui possède une caméra intégrée. Cette peluche que lui a offert son papa pour pouvoir garder un œil sur elle à tout moment, va être le témoin de drôles de jeux de sieste, de drôles de cérémonies comme celle de la galette des rois ou le père choisit son enfant pour reine.

L’enfant finit par se séparer de son âne, qu’elle jette à la poubelle, prétextant qu’il lui porte la poisse. Et puis, elle rêve de s’enfuir, que le vent vienne la chercher.

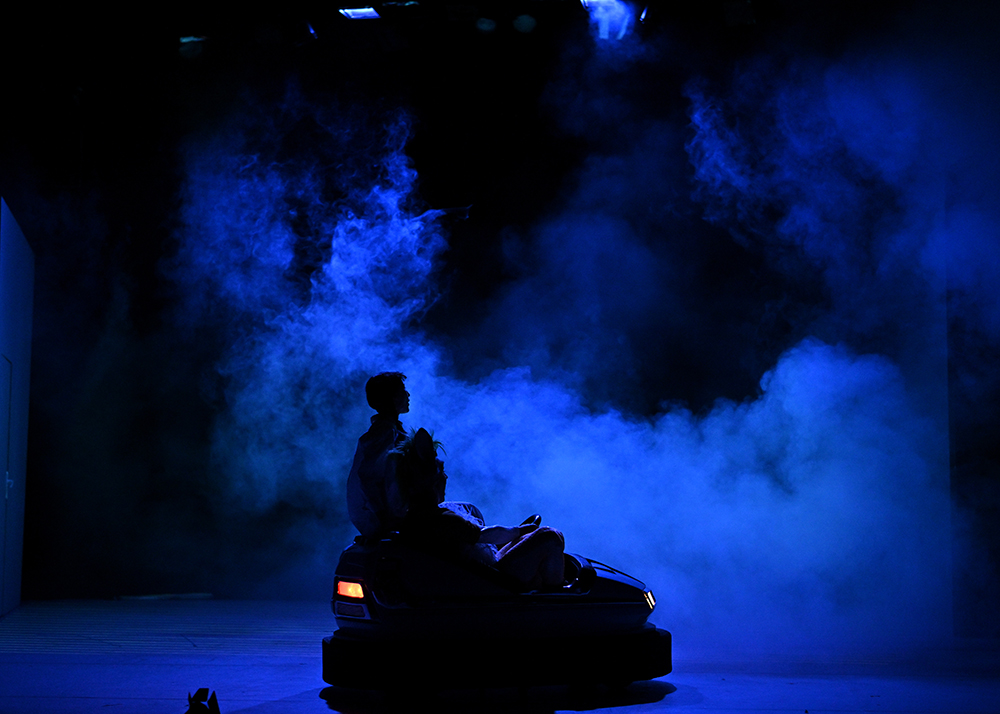

Mais c’est son âne devenu vivant qui débarque dans sa chambre dans l’acte 2.

Il a subtilisé à la fête foraine une auto-tamponneuse. Et ensemble, s’échappant de la maison, ils prennent la route, se racontent des âneries, retrouvent leur complicité.

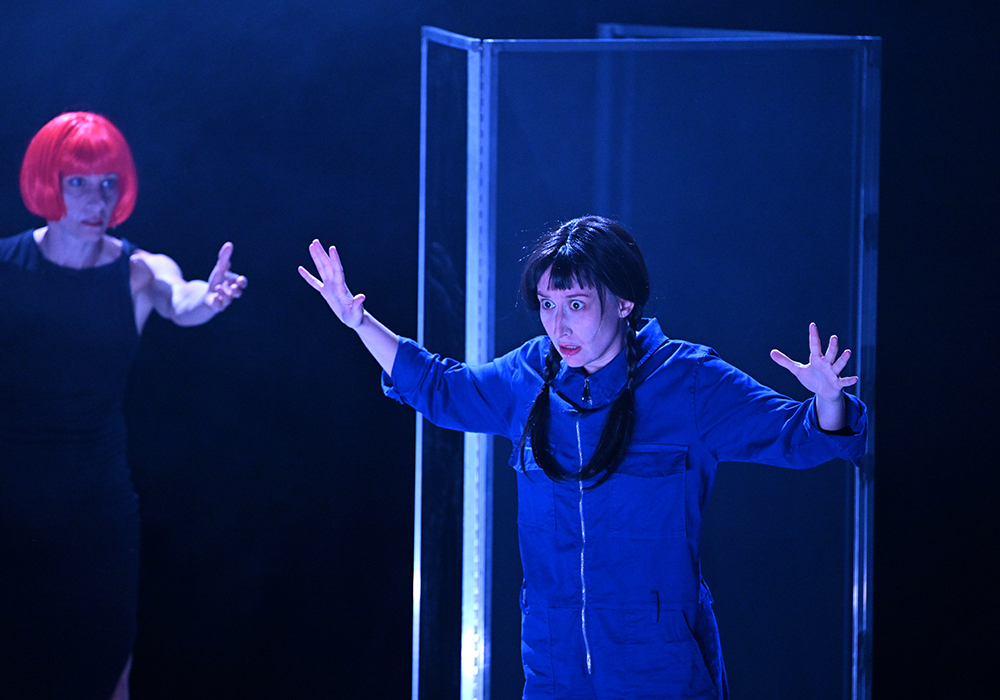

Puis, ils tombent nez à nez avec une belle au bois dormant qui erre au milieu de la route à la recherche de sa forêt perdue, qui comme la mère de l’enfant a disparu. Ils l’ embarquent avec eux. Tous trois rencontrent ensuite une toubib, une grand-mère, une marâtre de Cendrillon qui tient un stand de tir à la fête foraine. Lors de ce voyage, l’enfant reprend possession de son corps, de sa voix, et prend possession de son histoire. Elle comprend pourquoi elle voulait disparaître, pourquoi son père pesait une tonne dans sa gorge, elle trouve les mots, elle est entendue, défendue, encouragée… Elle comprend qu’elle est Peau d’âne. Elle finit par retrouver sa mère au palais des glaces, quand tous les regards se tournent vers le père qui prend la parole du haut de la tour infernale, pour tenter une énième fois d’écraser la parole de l’enfant. Alors déboule un juge.

Dans l’acte 3, la scène se transforme en procès déjanté où chacun et chacune vient témoigner à la barre. Les points de vue différent et les récits réels et imaginaires se confrontent. Ceux des parents (un éditeur réputé, une cinéaste contrariée), mais aussi celui de l’âne-humain, celui de la belle au bois dormant qui préfère qu’on l’appelle la moche qui dort dehors parce que c’est plus réaliste, et enfin celui de l’enfant…

Qui aura le dernier mot ? Qui crédite-t-on ? Quel récit a-t-on envie de croire ? Qui croire ?

Dans un épilogue, l’âne et la belle au bois dormant reçoivent des nouvelles de Peau d’âne, qui se fait désormais appeler Peau Neuve. On apprend qu’elle est devenue dendrologue et qu’elle organise des campagnes de reforestation. Et aussi qu’elle est tombée amoureuse :

« et puis devinez quoi ? Je suis amoureuse d’un.e entomologiste qui est aussi amoureux.euse de moi, et ce n’est pas par les yeux qu’on est tombées amoureuses, c’est par les cheveux et par les joues ! Quand on observait des insectes sur une feuille d’acacia au microscope, nos cheveux se sont aimés en premier, puis nos joues et maintenant nous nous aimons d’un bout à l’autre de nos corps. Ensemble nous travaillons sur les relations inter-espèces et la co-évolution des insectes et de la végétation. Ces recherches nous inspirent beaucoup pour inventer notre relation amoureuse ainsi que notre relation au monde. On s’en fiche pas mal de gagner le prix Nobel, ce qu’on veut c’est… ».

Sur ces bonnes nouvelles, l’âne et la belle au bois dormant décident d’aller dormir 50 ans !

Ils espèrent dans leur sommeil et grâce à leurs rêves réinventer une forêt. Ce ne sera pas de tout repos ! Ils espèrent aussi que quand ils se réveilleront, tout sera nickel : « Quand on se réveillera dans 50 ans on veut des espèces en voie d’apparition, et des belles relations inter-espèces, et de parenté, et des belles relations amoureuses. On compte sur vous pour prendre soin des enfants et des arbres évidemment. »

Les contes sont écrits pour être traversés collectivement. S’ils sont populaires, c’est qu’ils peuvent s’adresser à tout le monde, et il m’ importe d’embarquer dans cette histoire comme sur un bateau où nous serions ensemble aux manœuvres, les adultes, parents ou non, et les enfants.

Les contes sont là pour nous permettre de parcourir des territoires inquiétants que l’on abordera grâce à eux en sympathie. Ils sont là pour nous aider à comprendre, de manière délicate, troublante, sensible et drôle, ce qu’il nous arrive. Ils sont là pour réactiver des zones méconnues de notre esprit, de notre corps. Et peut-être pour réunifier. Ils sont là pour nous consoler et nous épouvanter. Nous réveiller, nous sortir de la torpeur. Du silence. Et nous proposer de nous inscrire dans des récits joyeux, réparateurs et émancipateurs que l’on souhaiterait habiter.

Hélène Soulié